SEOという言葉を知らなくても、『検索順位が上がった』、『順位が落ちた(下がった)』を気にしている経営者、企業担当者は多いと思います。

筆者は、複数の企業でSEO担当をしており、コンテンツSEOがうまく行ったケース、つまり、検索順位が上がり、PVが激増したケースがありますので、それを例に行ったSEO対策を解説します。

『ホームページはきれいに作ったけど、アクセスがない』『問い合わせがない』、『コンテンツSEOが気になっている』『コンテンツSEOを始めてアクセスを増やしていきたい』など、経営者やECサイト担当者、採用担当者、エンジニアの方に向けて書きました。

※具体的な検索ワードや企業名は非公開となります。

目次

コンテンツSEOの核

記事はときにモンスターとなります。記事こそが最大のSEOだと言われる理由がここにあります。

記事こそが最大のSEO

ターゲットにした検索ワードは月間検索数がグーグルだけで100万回以上のビッグワードでした。yahooと合わせると月間検索200万回は越えているワードと思われます。

行ったことはワードプレス化、各種プラグインでの正規化、そして記事制作です。書いた記事が徐々に検索順位を上げ、最高で3位まで上がり、現在も1ページ目上部で安定しています。google analyticsによると、PVは月間40万を越え、また実際に営業的メリットが生まれています。

ここに記事の神髄があります。記事こそが最大のSEOだと言われるゆえんです。

SEOと虫採り

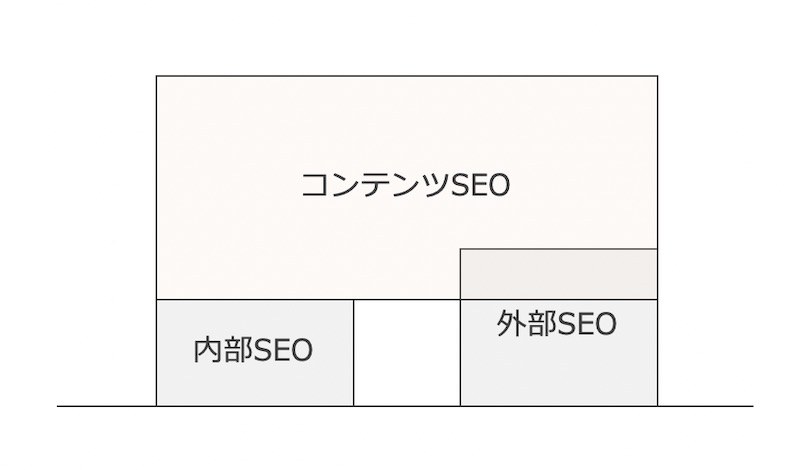

筆者がこの事例や他のクライアントのケースで感じるのは、内部SEO・外部SEOの効果は10%、コンテンツSEOの効果が90%ということです。

つまり、記事をしっかり書くというコンテンツSEOをやらなければ、内部・外部SEO(内部リンク、XMLサイトマップ、パンくず、Google Search Console、グーグルアナリティクス、それらをやりやすくしてくれるワードプレス、外部リンクの獲得など)をいくら導入しても検索順位は上昇しません。

珍しい虫を捕ろうと高価な虫あみを買い揃えても、その虫がいる木を調べてそこに足を運ばない限り手に入りませんが、それと似ています。

SEOとは? なぜ企業はSEOを重視するようになったか?

今回の事例の解説に入る前に、なぜ企業がSEOを重視するようになったかを説明しておきます。

Search Engine Optimization(略称SEO、検索エンジン最適化)とは、自社ホームページに掲載する業務サービス名や商品名で、グーグルやヤフー、ビング(Bing。Microsoft社製)などの検索エンジンで検索したとき、上位に表示されやすくするための対策です(このタイプの検索は、自然検索と呼ばれます)。

SEOには技術的知識が必要な部分もありますが、もし検索1ページ目に表示されれば、広告・宣伝費用をかけなくてもWEBからの問い合わせ、売上が急増していくため、あらゆる業種において、とくに中小企業にとっては、理想的な拡大戦略になりつつあります。

【山梨でのコンテンツSEO実例】コンテンツSEOで月間PV40万へ。やったSEO対策

月間平均検索ボリューム100万のビッグワードをターゲットにした

ターゲットにしたキーワードをキーワードAと呼びます。以下の画像のように、キーワードAがビッグワードであることが分かります。

このキーワードAでのgoogle検索結果で、自分の担当したサイトの順位を1ページ目の上位まで上げる、と目標設定しました。めまいがしたけど(^_^;)

※上図から、スマホからの検索が全体の8割を超えているのも見逃しがたいデータですが、それはその半年後思い知ることとなります(下の「スマホ流入が85%以上だった」で書いています)。

まず、HPをワードプレス化して、内部SEO設定をした

まずHPをより性能の高いサーバーに変え(サーバー移転、ドメイン移管)、ワードプレス化しました。ワードプレスがすすめな理由は「どのようなケースでもワードプレスはベストチョイスなのか?」で書いています。

そのあと、基本的なSEO設定を行いました。具体的には、

・h1,h2タグ設定

・サイト全体の適切なタグ設定(ログにh1を振らず、各ページのタイトルにh1をふる、など)

・yoastSEOによるtitle設定、description記述(ともに適切に)

・google analytics設定

・google search console設定

・GRC設定

・xmlサイトマップの自動送信

これらはSEOの基礎程度で難しいことはせず、基本的なことだけです。ワードプレスにしたので設定は簡単にできて、今もメンテナンスはあまりしてません。

具体的に行ったことはこの記事の後半の章「内部・外部SEO」で詳しく説明していますのでご覧ください

次に、4000文字ほどの記事を書いて公開

そのあと、記事を誠実に書きました。

まず、どのような記事を書くべきかチームで話し合い、下書きを作り、その後、社内の何人かと専門家に何度かチェックしてもらい、2ヶ月ほどで記事が完成。ワードプレスのHPに公開して、検索順位の上昇を待ちました。

書いた記事についてもう少し詳しく話します。

長さは4000文字ほどです。キーワードA(ビッグワード)をタイトルに入れ、h1タグ、h2タグにもキーワードAとその関連ワードを自然な形で入れました。また、h1タグはページのタイトル(サイトタイトルではない)、h2タグは章の題名に設定されていました。これはもともとのテーマの設定です。h1タグがサイト名に設定されているテーマもあるようですが、SEOに強いと評判のテーマを使いましたから、h1タグはちゃんとページタイトルに設定されました。

h3タグは設定しませんでした。

また、オリジナルの図説も積極的に入れました。FAQを徹底的に掘り下げた部分なども入れて、記事を完成しました。

公開後、1年ほど目立った加筆をせずに放置。

すると1年後、ビッグワードで検索順位が100位圏外から3位へ浮上

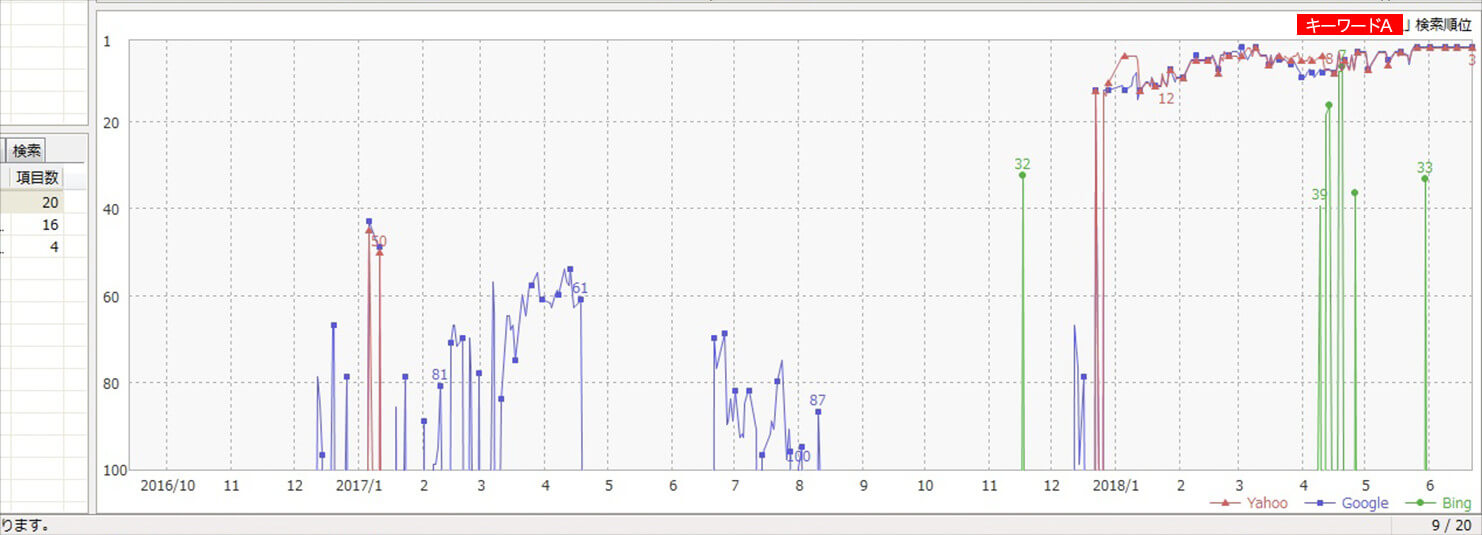

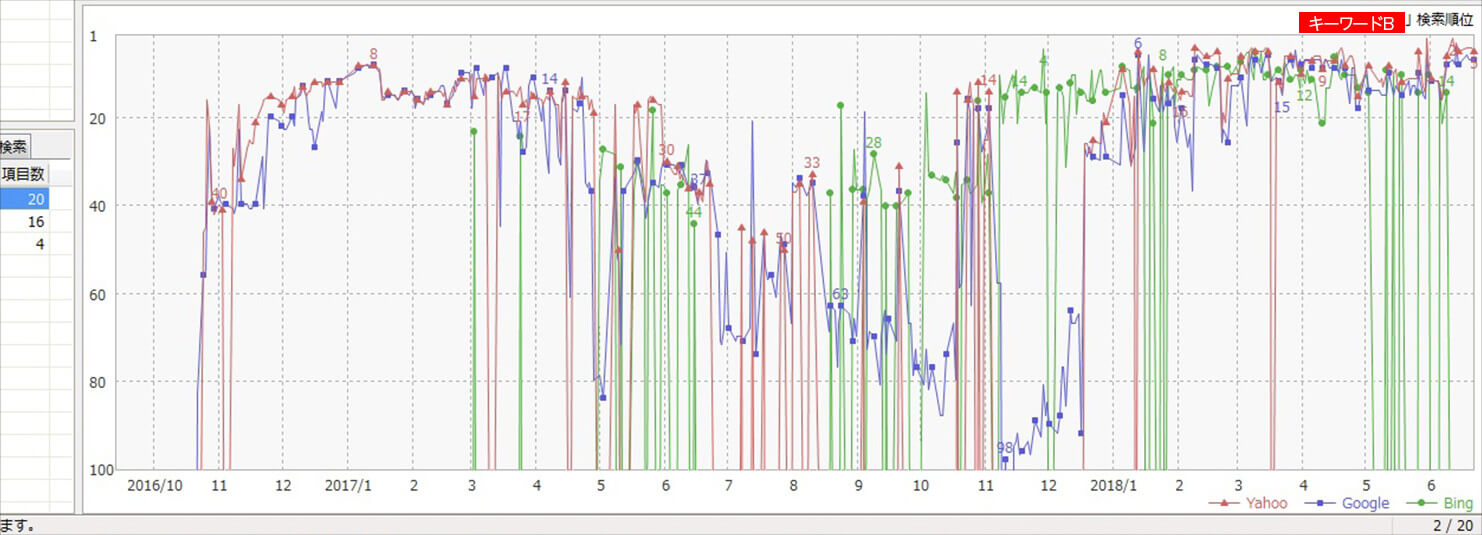

GRC(順位記録計測の有名ソフト)による順位の変化が下図です。

はじめはあまり反応がよくありませんでした。3ヶ月ほど経ったころ、Google検索結果で100位圏外から60位ぐらいまで上がりましたが、その後ふたたび100位圏外へ下降。そして、1年ほど経ったとき、Google検索、Yahoo検索ともに順位が12位前後まで急上昇、その後じわじわと上位に詰め寄り、現在3位となりました。たしかにローカライゼーションの効果で、全国の別の地域から検索すると20位以下だったりという状態が長く続きましたが、じりじりと順位を詰めている5ヶ月ほどの間で全国の別の場所からGoogle検索、Yahoo検索しても2位〜3位で表示されるようになっています。

※Bing(Windowsが開発した検索システム)の順位はまだ上がりきっていません。やはりBingの検索アルゴリズム(検索の仕組み、HPの評価システム)がGoogle、Yahooの検索アルゴリズムとは違うことがよく分かります。横道ですが、Bingは今まで軽視されがちでしたが、実は今後は軽視できなくなっています。というのはiPhoneが標準の検索にGoogleではなくBingを採用したからです。さらにWindowsPC自体も標準でBingが使用されるので、年齢層広くBingが普及していく可能性が高いです。そのため筆者もBingのSEO対策を少しずつ調べていますが、Bingの対策は一筋縄ではいかないようです。有効な方法がまだ一般化していない感じを受けます。筆者は以下の個人的感想を持っています。Bing検索の方が、

- 順位変動が激しい

- Googleよりも長い評価期間を持っている

- 順位が安定しない

- ローカライズ要素が少ない

(bing順位変化の傾向は複数のGRCデータを使って考察、解説する予定です)

では、PV(ページビュー、閲覧数)はどうなったか?

20,000PV/日、月間40万PVを達成

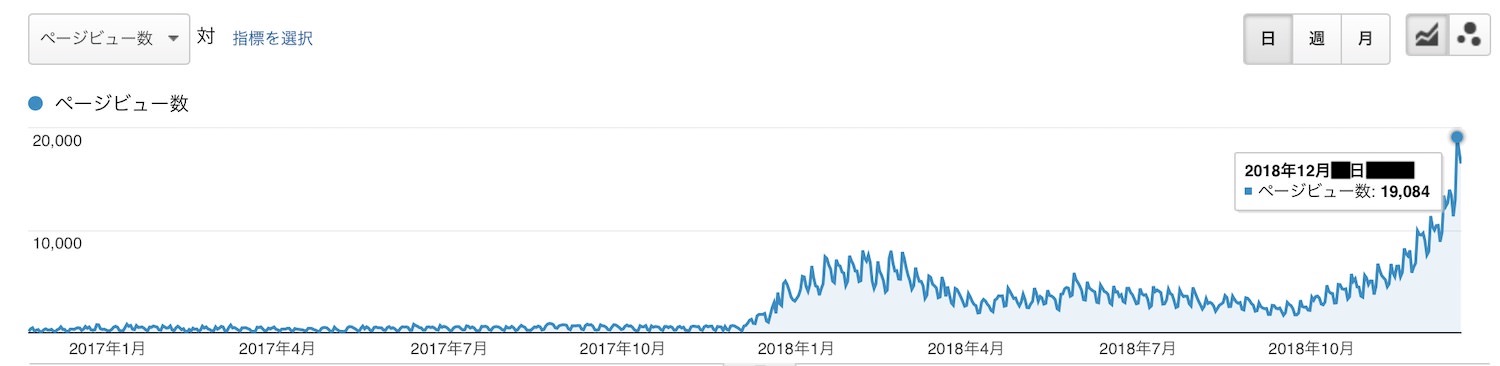

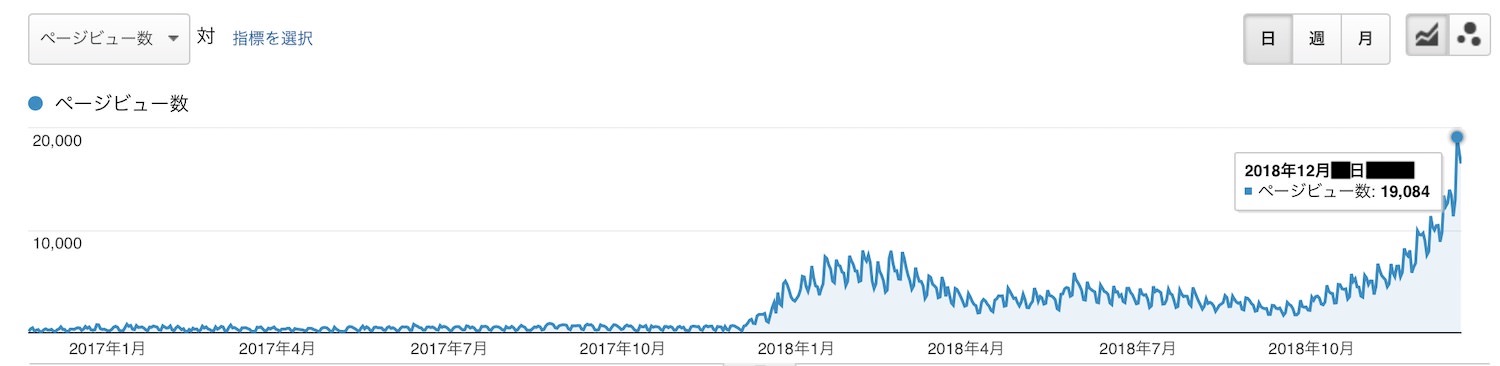

下のキャプチャのように、それまでは1日200PVほどだったのが、書いた記事によってPV数が1日19,000PV、月間40万PVになりました。それにともない、引き合い、注文数も増加しました。今後もクライアント様と記事増強、CV率改善、売上増加の打ち合わせを継続していきます。

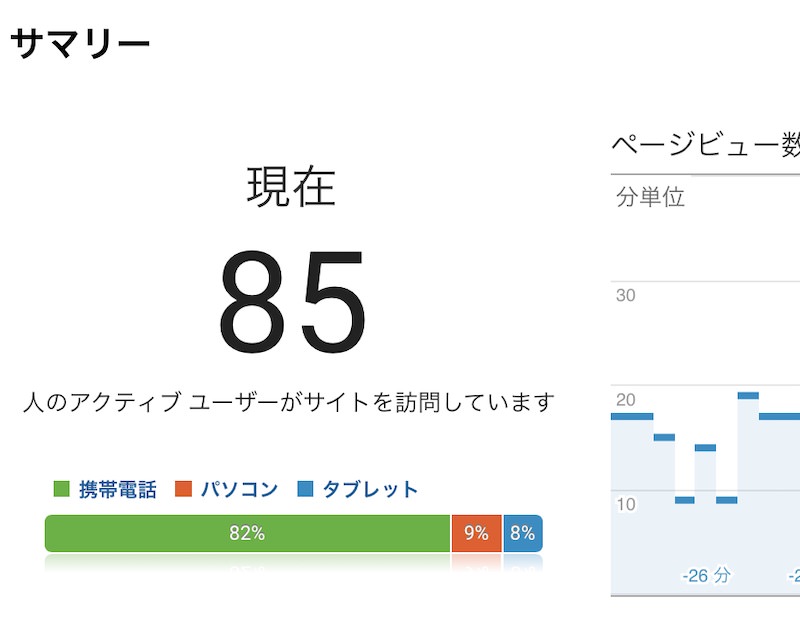

リアルタイムアクセス(現在同時にアクセスしている人の数)も増加します(下図)。同時にアクセスする人が多くなるほど、サーバー性能が重要になりますが、今回はサーバーもパフォーマンスの高いものに変えているので問題ありません。ちなみに、スマホからのアクセスが全体の8割を占めています。業種にもよりますが、レスポンシブ対応はこれからますます大事になるのは間違いありません。

微増ながら2年かけて着実に増加したケースも

上記の例ではビッグワードで急激に順位が増加しましたが、以下のようにじりじりと順位を上位へと詰めていき、それにともない、PV数も段階的に増えていくケースもあります。

つまり、いい記事の書き方にセオリーがなければ、検索順位、PV増加の変化にもパターンが決まっているわけではないようです。