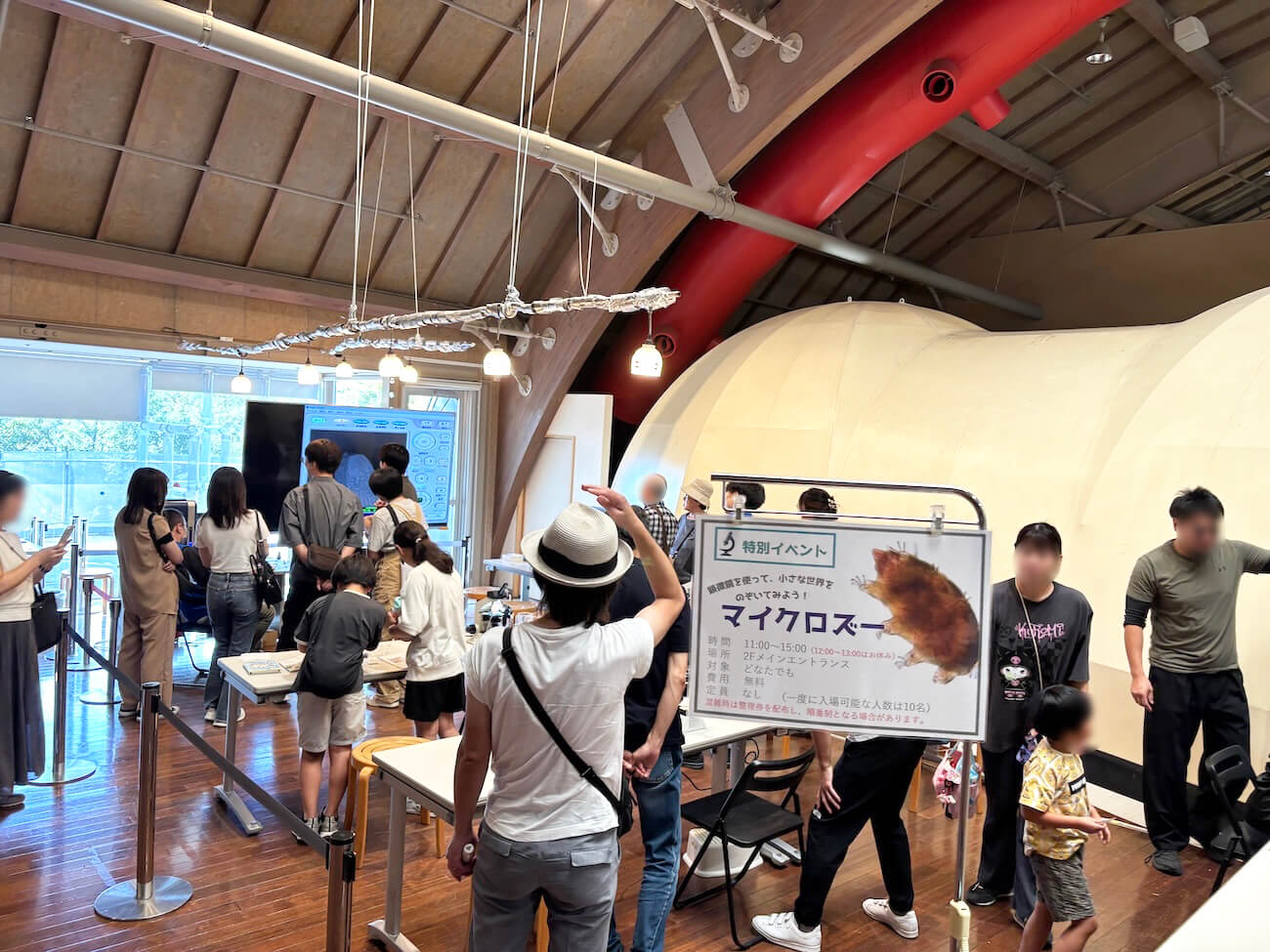

2025年9月27日(土)、山梨県立科学館でマイクロズーを開催しました。

マイクロズーは、川の中や苔の中の微生物、虫の電子顕微鏡観察など、ミクロの世界をゆっくりじっくり観察するイベントです。(マイクロズーについて)。

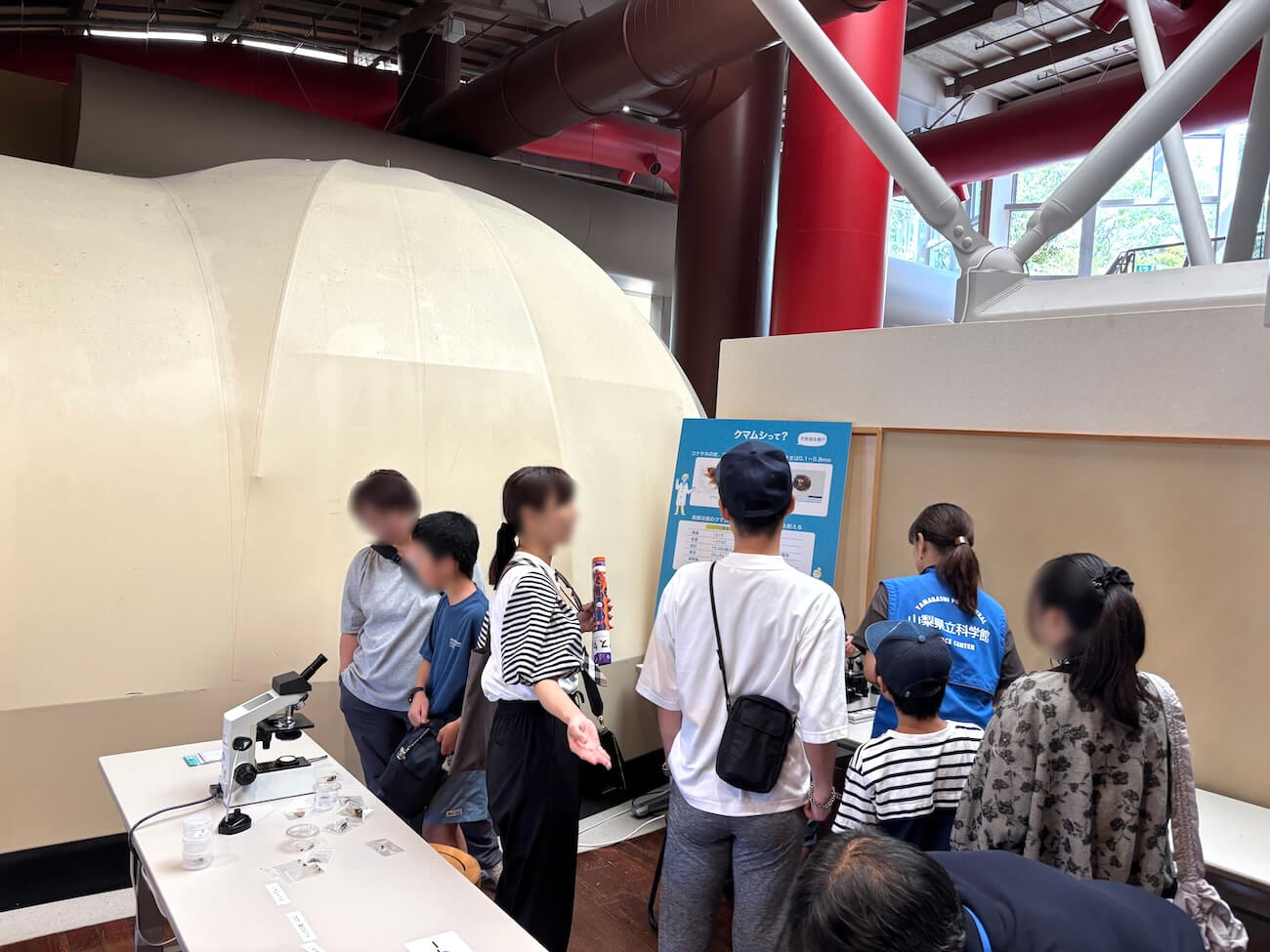

お馴染みのクマムシ観察は今回も人気でした。クマムシエキスパートがスタッフにいるので、いつでもすぐに新しいクマムシを見つけて、来場者が見れるようにさっとセットしてくれます!

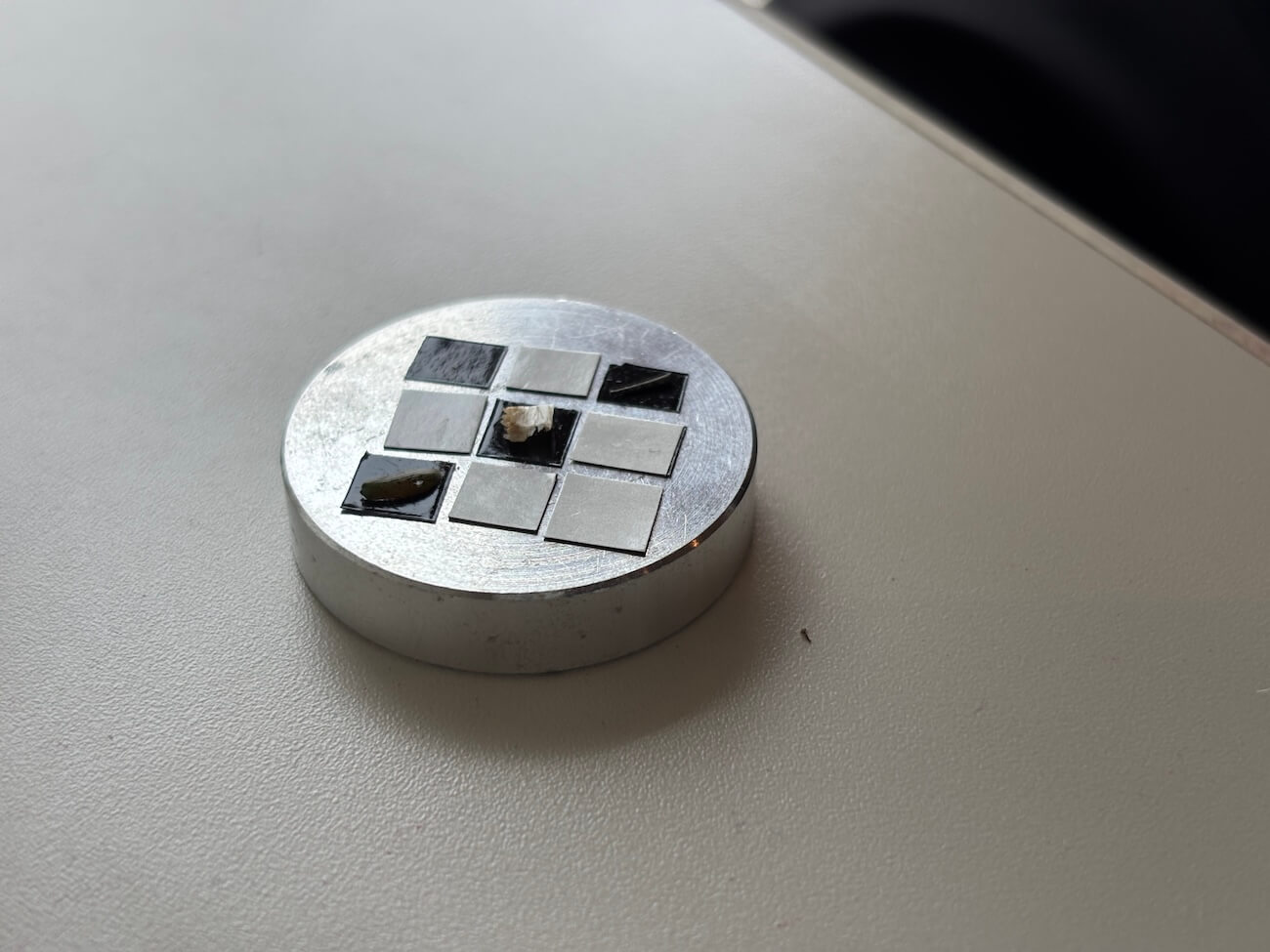

マイクロズーでは、通常の『光学顕微鏡でクマムシや珪藻、米麹などを観察するコーナー』と、『電子顕微鏡で観察するコーナー』があります。

電子顕微鏡といえば、研究者でもなかなか触れることのできない特殊な顕微鏡ですが、山梨県立科学館は電子顕微鏡を1台保有しているので、マイクロズーでも毎回動かしてくれます。

今回も電子顕微鏡でみつけた虫の面白い構造をご紹介します。

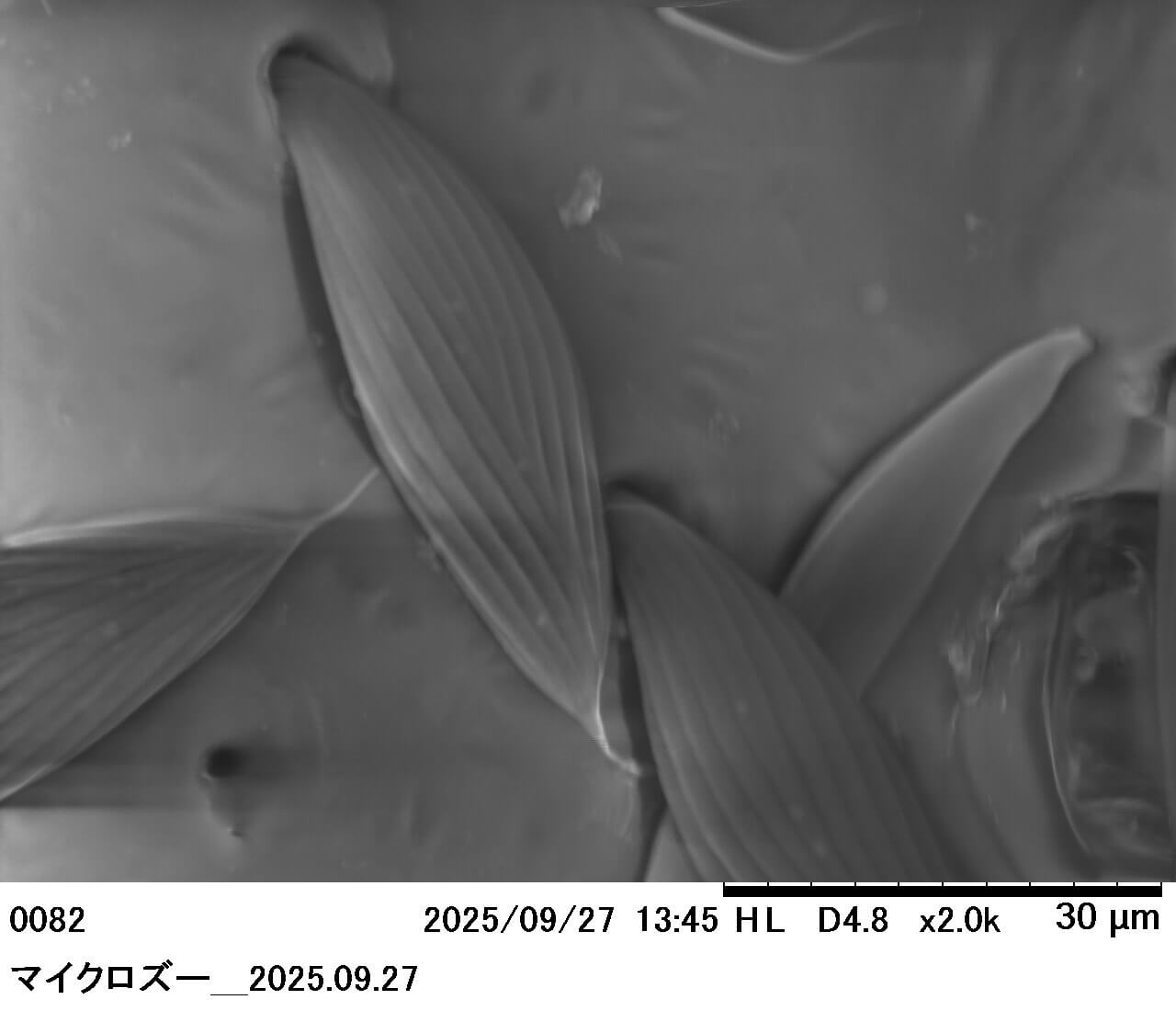

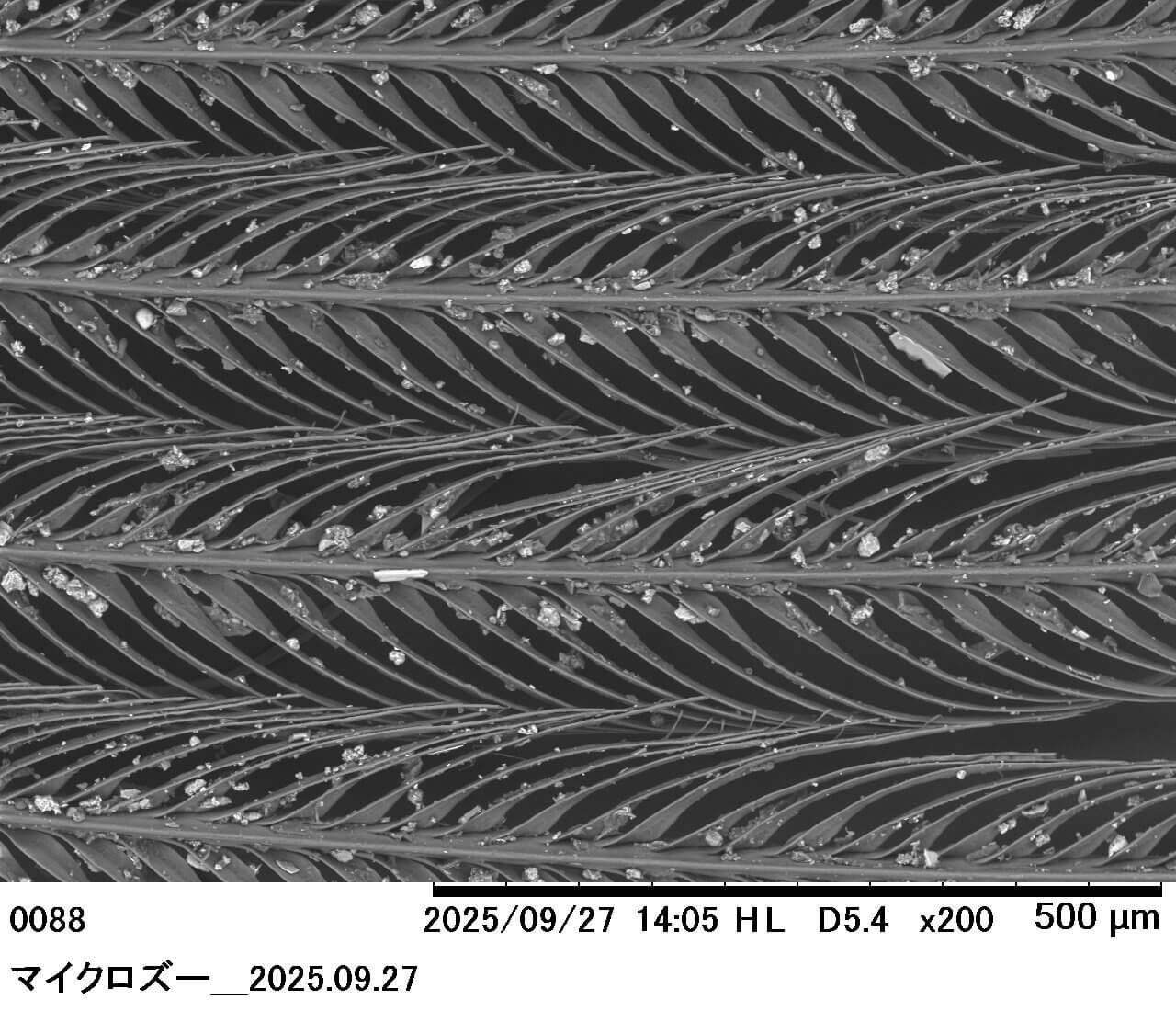

これはアオハムシダマシの上翅です。拡大してみると・・・こんな感じ。

翅の表面からヒゲのようなものが生えている甲虫は多いですが、こんな植物の葉のような形になっているのは珍しいです。いったい何の目的があるの?

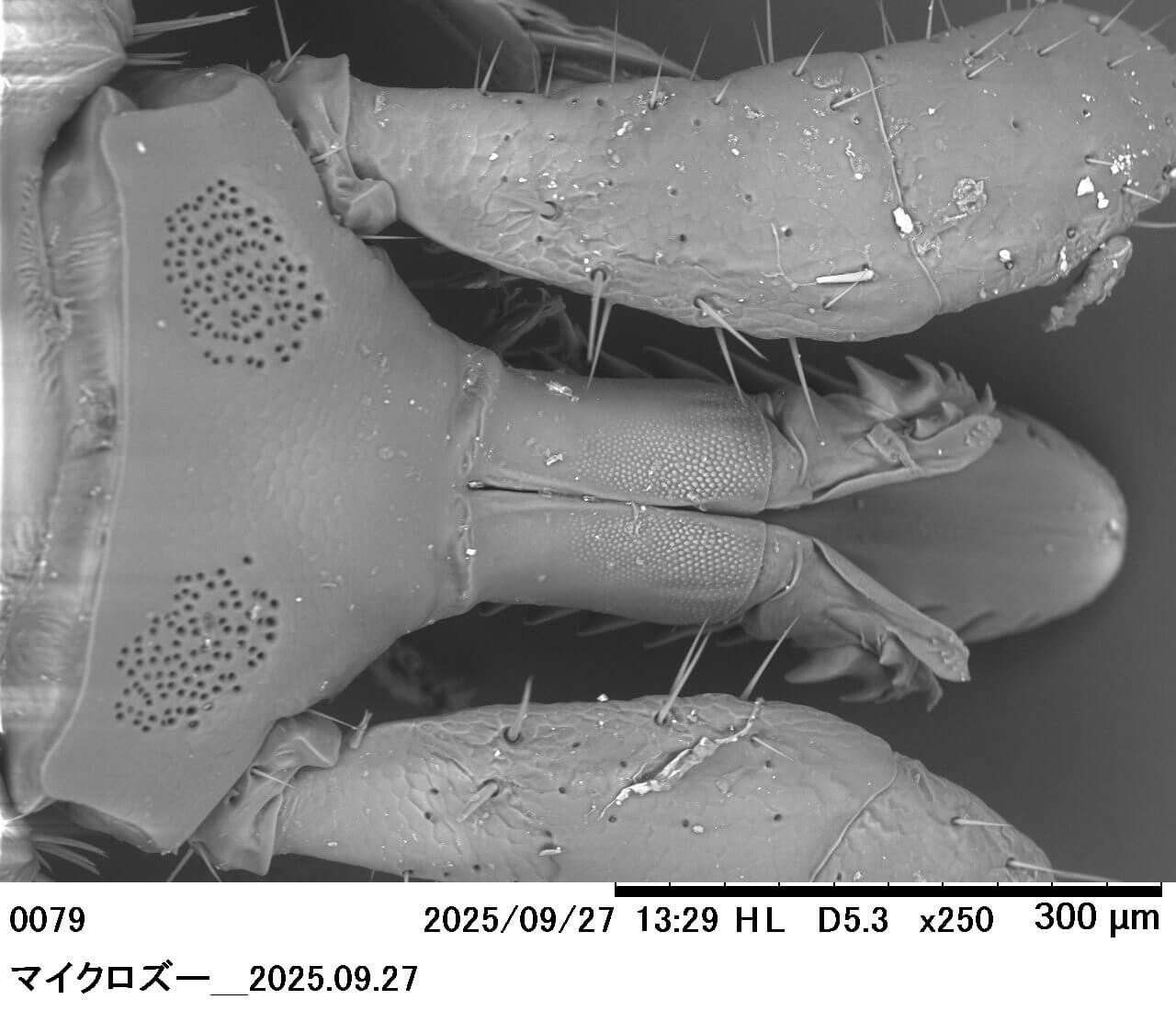

こちらはマダニの口元。ちょっとリアルなので、小さな写真で載せておきます。大きな画像で見たい人は画像をクリックしてください。

2種類の「かえし」が重なって用意されていて、これは刺されたら抜けないわけです。

さらに、口の根元付近には二箇所スピーカーの穴のような器官があります。これも人が出す物質を感じ取る器官なのでしょうか。

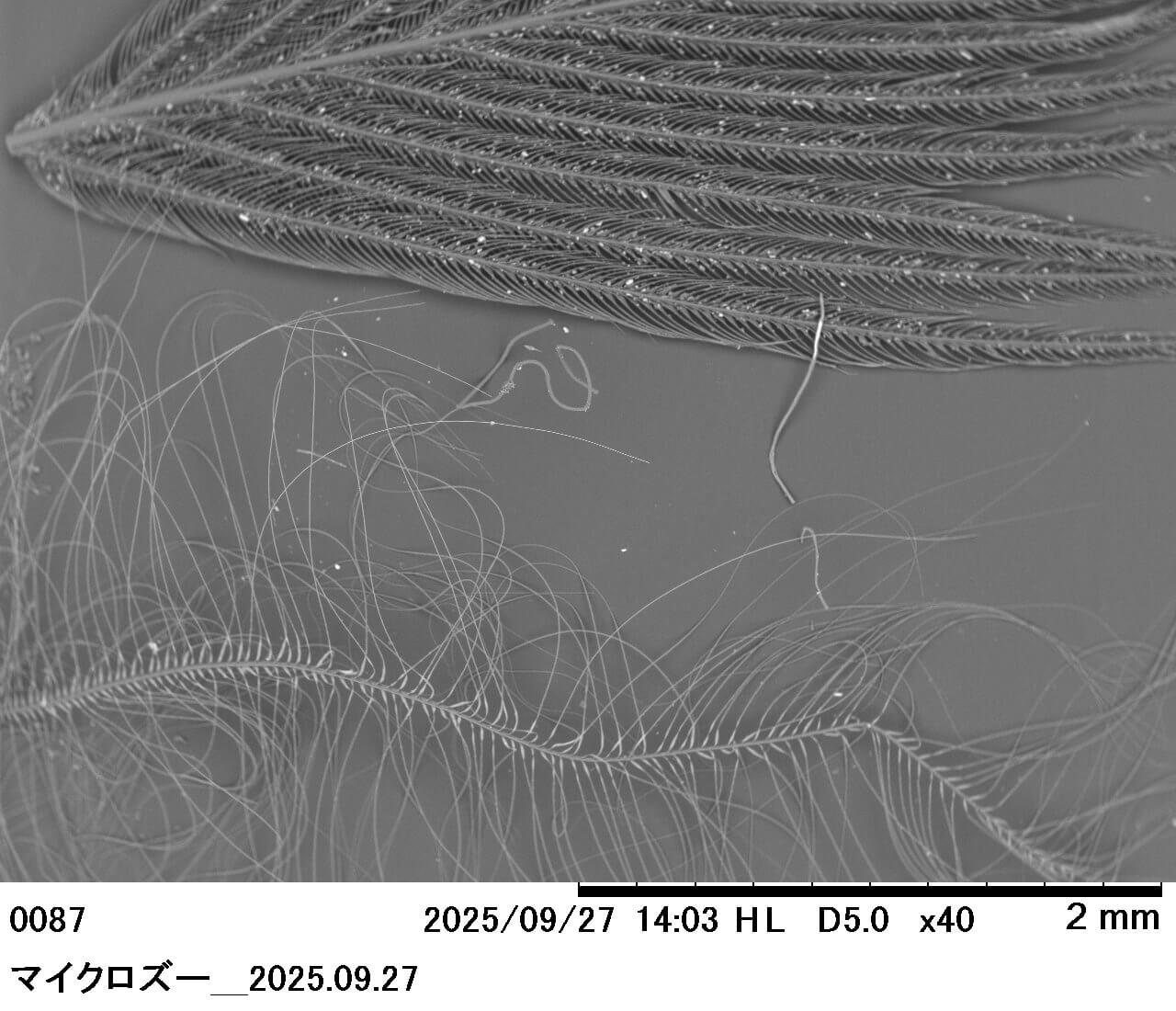

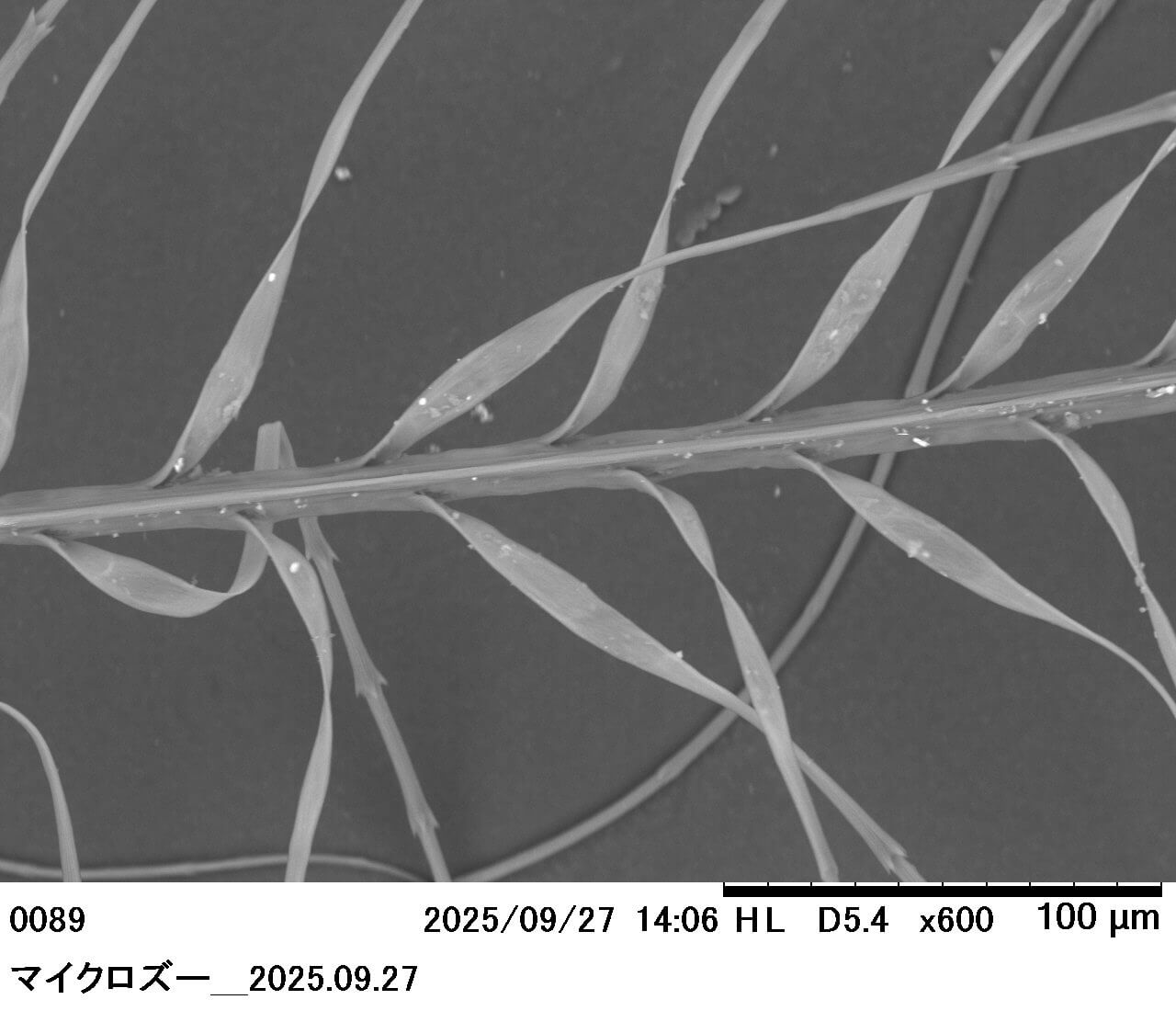

以下は鳥の羽で、ダウン部分(下)とフェザー部分の比較です。

フェザー部分を拡大していくと・・・こんな感じ

ダウン部分も拡大していくと・・・こんな感じ。平麺のような形をした繊維が、回転しながら、自由なダンサーのように伸びているのが分かりました。この、個々が自由に広がる感じが、驚異の保温性を発揮するわけです。

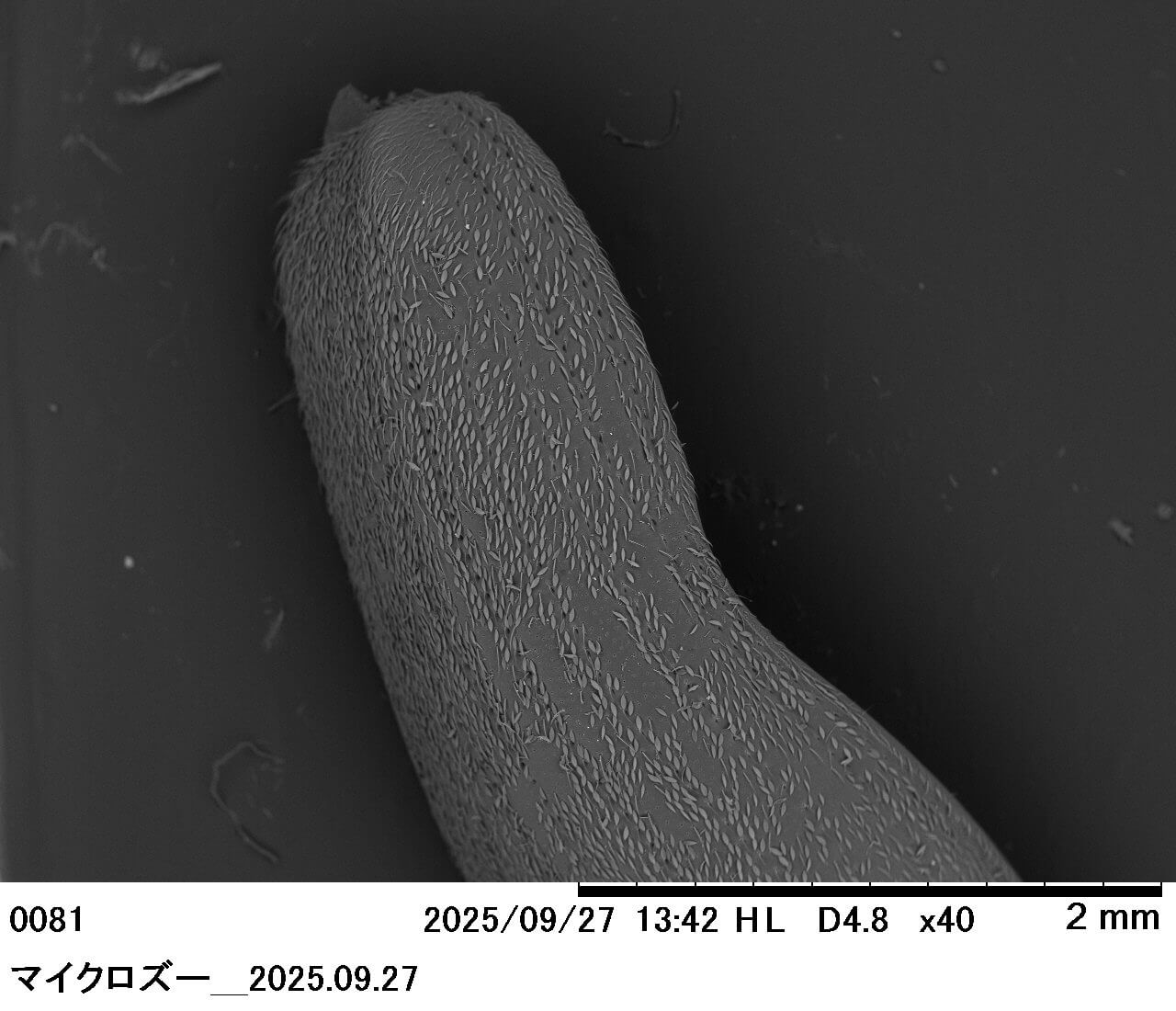

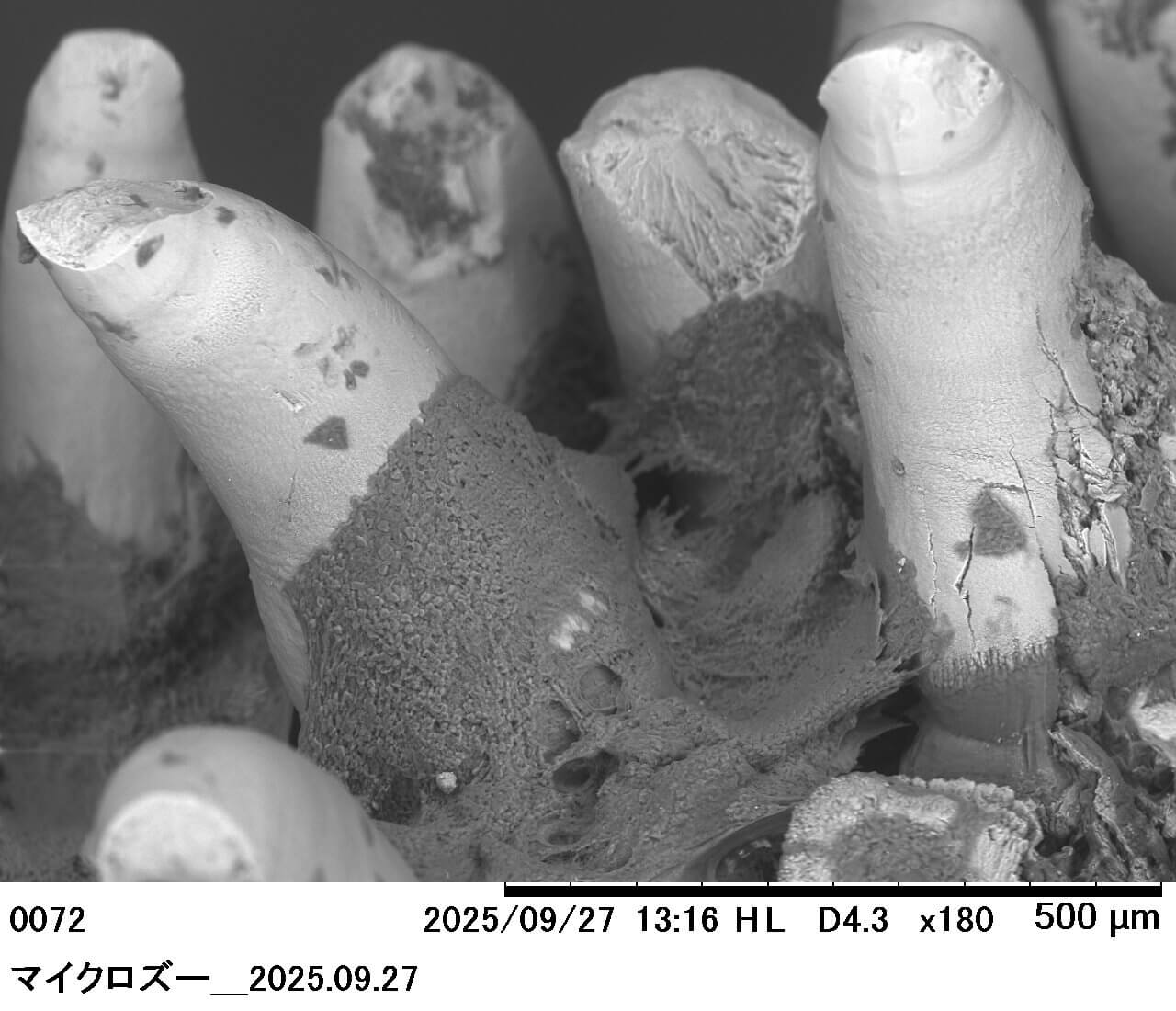

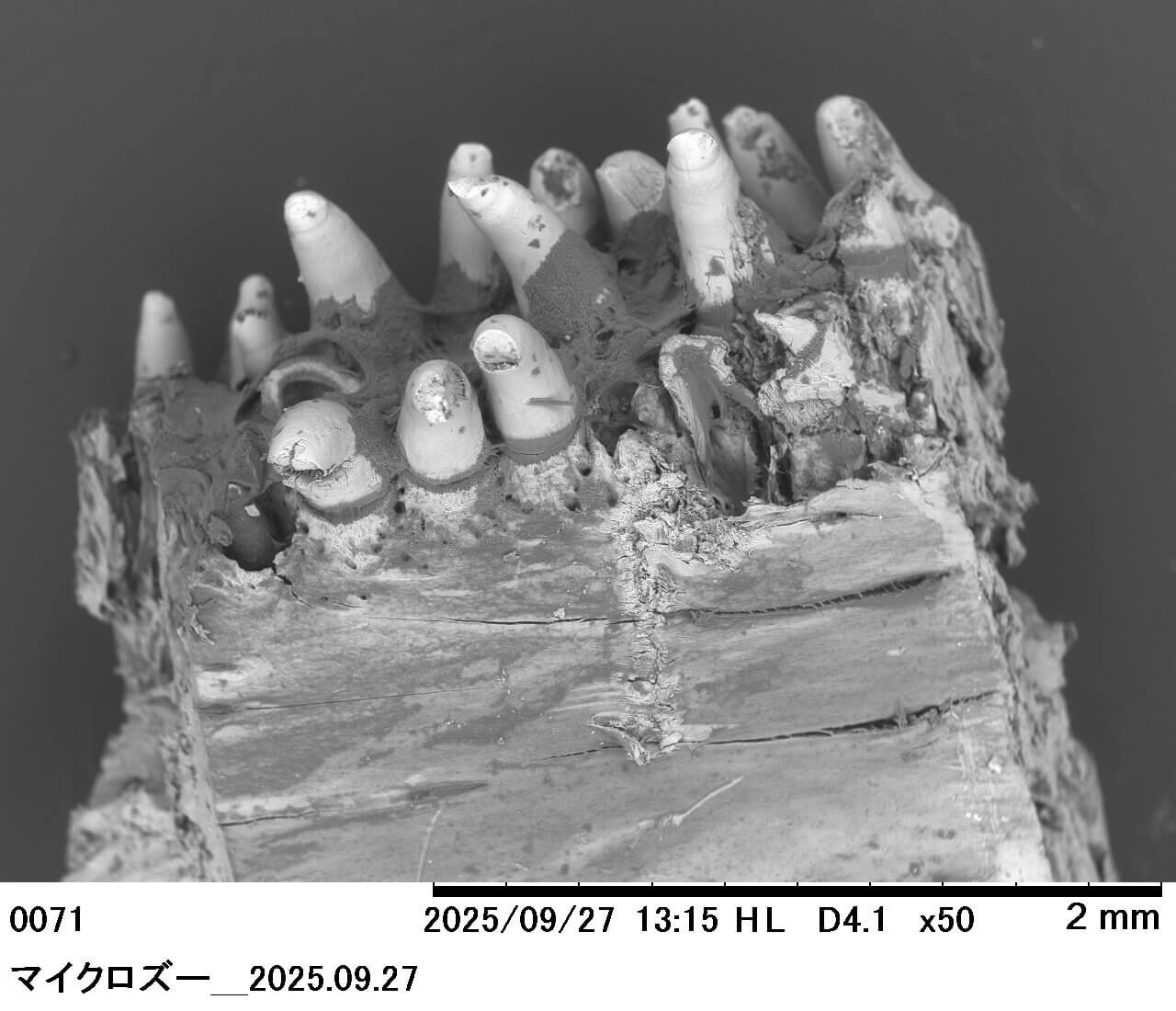

下の写真はカサゴという海の魚の奥歯です。伊豆で釣りをして大きなカサゴが釣れたので、美味しくいただいたあと、歯を取っておきました。

なんだか、人の指みたいで不気味

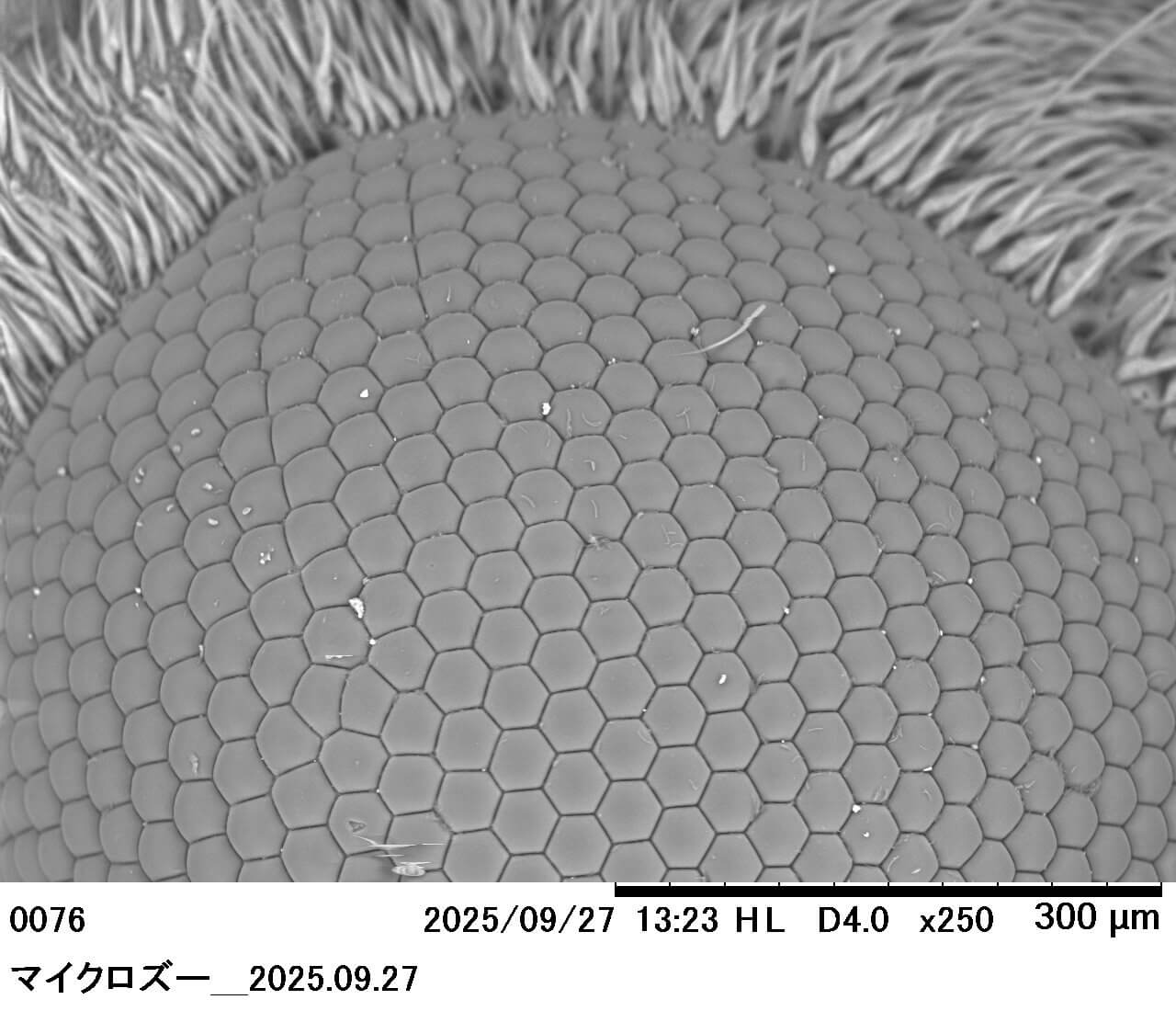

下の写真はトホシカミキリの仲間の眼、複眼の様子です。

複眼のハニカム構造(六角形)は、個々のレンズを隙間なく敷き詰めて構造が強くなり、少ない材料で光を効率よく集めて広い視野を確保できる利点があると考えられています。自然の造形には、いつも驚かされます。

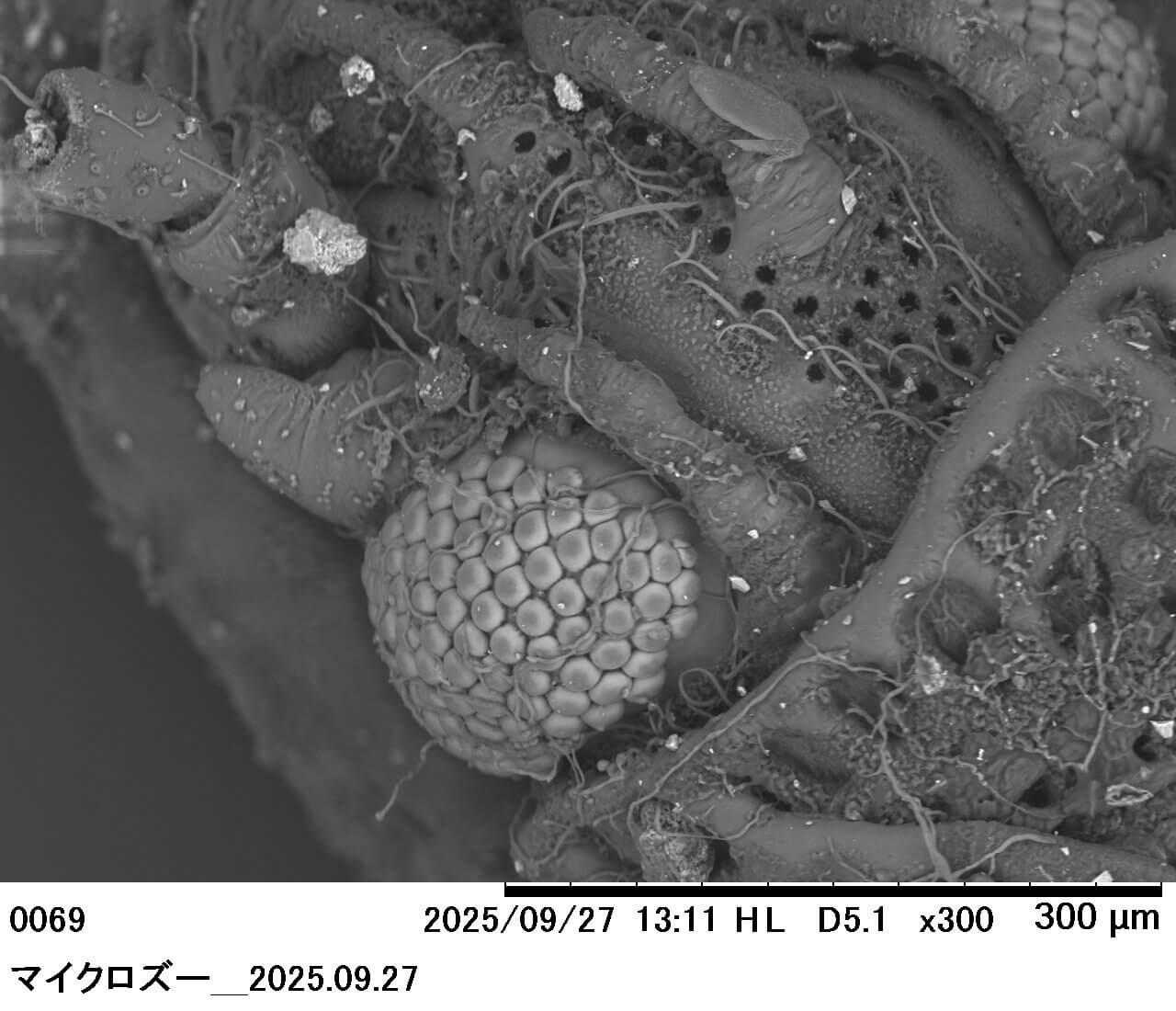

でも、こちらはどうでしょう?

こちらは、アワフキムシというムシの複眼。ハニカム構造になっていません。しかも隙間だらけ。もしかして、複眼の進化が「ハニカム構造、ええやん」って気づく前の形⁉このムシはもしかしたら目が悪いかもしれませんね。

マイクロズーは参加費無料で定期的に開催しています。次回実施日は山梨県立科学館のHPでご案内します。