時代は変わります。そこにはチャンスもあります。

急拡大した生成AIを、サイト運営者やSEOエンジニアはどう捉えればいいか、長期視点で考えてみました。

目次

生成AIで世界中でHPのアクセスが激減中

現在、ChatGPTなどの生成AIツールの登場により、世界中のホームページへのアクセスが激減しています。

AIが手軽に要約してくれるため、「検索して検索結果のサイトに入る」行為自体が激減しているのです。

例えば以下が報告されています。

- 検索エンジンに「AIによる概要」が表示されるようになったことで、サイトのアクセス数が70%以上減少した

- 2023年時点で、検索全体の3割近くが音声検索で検索された

- 2026年に、今のアクセスの平均25%が生成AIによってなくなる

生成AIはWikiの延長

たしかに、検索の一部は「とは?検索」、すなわち答えを知りたい検索なので、答えが分かるなら、わざわざHPまで入る必要はありません。

つまり、生成AIはWikiのような役目を果たしていると言えます。WikiをクリックしなくてもWikiみたいなものがすぐ見れるようになりました。実際にはWikiだけではなく、何個ものサイトを参照してまとめてくれてるまとめサイトみたいなことを瞬時にしてくれています。さらに、どこにも書いてない考察のようなこともしてくれます。

私たちは、生成AIにより、クリックやページ遷移を減らせるだけでなく、少ない時間と動作でより多くの知見と洞察を得ることができるようになりました。これは、タイパも高めてくれます。

だから、調べる系サイト、知る系サイトの流入数は減っています。

一方、買う系サイトやサービス提供系サイトの流入数はそこまで減っていません。アクセスしないと、その商品やサービスを手に入れられないからです。

その傾向は、私のクライアントのグーグルアナリティクス(GA4)のデータでも見られています(15業種くらい見てます)

どんな業者や業態が影響を受けやすく、受けにくいかも深掘りしたいところですが、ここでは、タイトルの流れで以下に議論を絞ります。

生成AIの出典元になると、サイト管理者側にどんなメリットがあるか?

AEO(アンサーエンジン最適化)

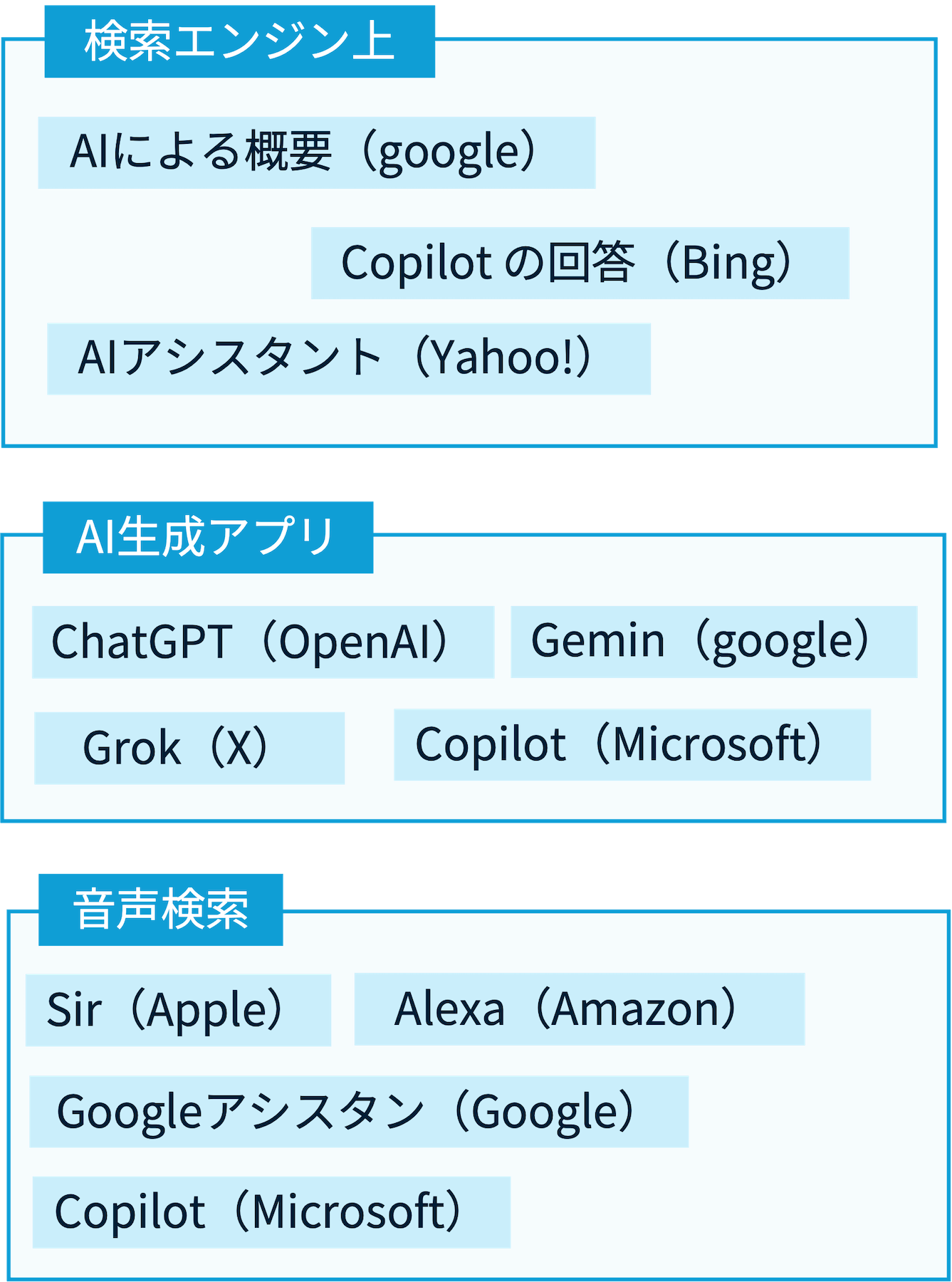

まず触れておきたいのが、アンサー検索最適化です。

AEO(アンサーエンジン最適化、Answer Engine Optimization)という言葉が新たに生まれました。生成AIの回答の出典元に自分のコンテンツを採用してもらうための対策、です。

AIが参考にしたくなるようなサイト、AIが信頼できる情報源として選びたくなるようなサイトに改善する、という考えがこれからは必要なのではないか?ということです。

本当に生成AIから集客できるか?

このAEOについて、そのメリットとしてよく挙げられるのが、訪問機会の増加です。

生成AIの情報源として付近にサイトアイコン(ファビコン)が併記されることで、そこからユーザーがクリックして訪問してもらう機会が増える、というものです。

では、本当にChatGPTや「AIによる概要」から集客できるのでしょうか?

実際のところ、将来的にそれで本当に集客できるのかは、よく分からない、というのが正直なところかと思います。

というのは、AI参照元のファビコンがユーザーに目立つ形で表示されクリックが誘導されるような仕掛けになっていれば、サイト訪問→集客につながるでしょうが、少なくとも現在はそうなっていたり、いなかったり。それは生成AI側のさじ加減ということになります。

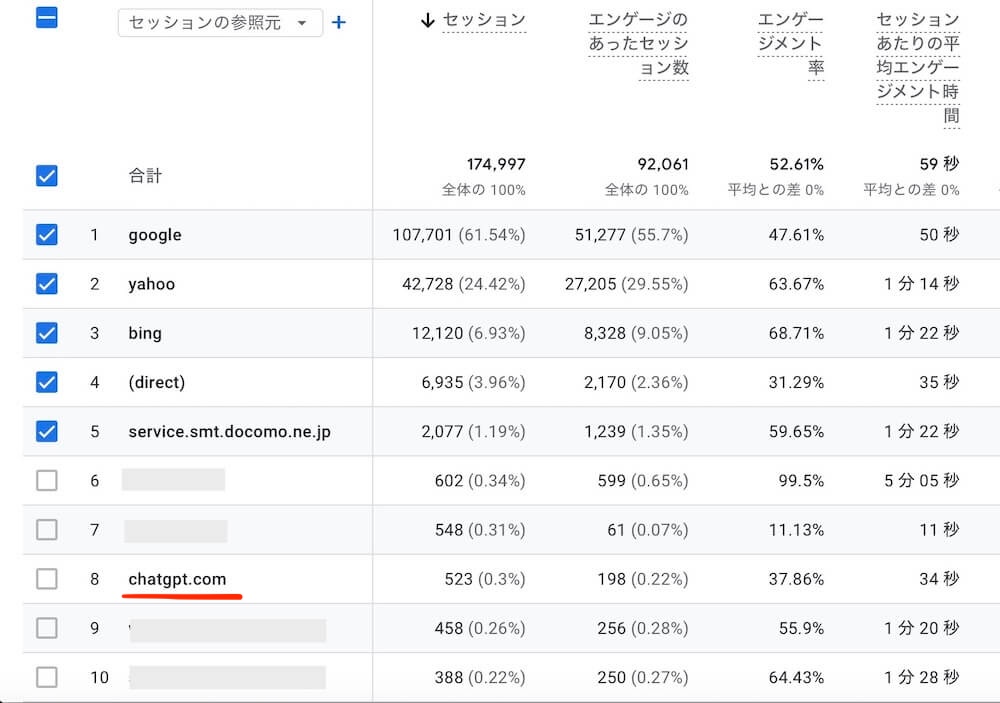

もちろん、生成AIの回答や概要のリンクから人があなたのサイトに入ってくれば、SEO的な評価も高まるし、購入のチャンスにもつながります。そしてその訪問数は年々増えている傾向が見受けられます。

ただ、今はそれでもまだ決して多い流入割合ではないので、そこに(AEOに)一定の費用をかける気にはなかなかなれない、というのが正直なところではないでしょうか。

実際にGA4でAI回答からの流入数が分かります。生成AIの回答や概要のリンクから、実際どれくらいの人がクリックしてあなたのサイトを訪問してくれたかの人数です。GA4で、集客>トラフィック獲得と進み、現れた表の上のプルダウンメニューで「セッションの参照元」を選び、表示させます。その中で、AIサービスのドメイン名(chatgpt.com、copilot.microsoft.com、gemini.google.comなど)があれば、それがAI回答からの流入数です。

あなたのサイトでは生成AIからの流入は多いですか?

私は、AEOには別の大きなメリットがあると考えています。

生成AIの参照元になると、ドメイン評価やEEAT評価にプラスに働く⁉

ちょっとSEOを知っている方ならお気づきかもしれませんが、生成AIの出典元になったことで「ドメイン評価やEEAT評価(の特にA)にプラスに働くのか?」の方が気になりますね。

実際、サイト運営者やSEOエンジニアが気になっているのは、ここだと思います。

ただ、これも結論から言うと「まだよく分からない」というのが現状です。

まず、生成AIの回遊ボットがサイトにアクセスされてもGA4でカウントされません。

生成A2Iはユーザーからの質問があったときに、リアルタイムで回答を作成するのは確かですが、その瞬間にサイトにアクセスしているわけではなく、あらかじめ定期的に巡回して集めたサイトデータを自社サーバーに蓄積し、そこで回答を計算しています。その巡回にボットを使っています。

生成AIボットの訪問もGA4は検知していますが、それをドメイン評価対象となるトラフィックとしてカウントはしていないと思います。

ただ、生成AIの参照先に自身のサイトが採用された回数や頻度を、Googleの検索アルゴリズムがドメイン評価やページ評価のパラメータとして利用する=自身のサイトドメインがプラスの評価を受ける、ということは将来ありえるのではないか、と私は考えています。

Googleアルゴリズムもまだそこまで対応していない感じがしますが、EEATのAの部分、すなわちAUTHORITY評価がプラスに働くように調整されていく気がします。

これは、矛盾があると言えばあります。

つまり、Google検索エンジンの順位アルゴリズムで上位になった→だから生成AIに参照された→生成AIに参照されたから順位アルゴリズムで上位になる、という、まるでエクセルの循環参照エラーのような状況になるからです。

しかし、循環参照とも少し違います。「検索→生成AI閲覧」でユーザーが導き出した信頼性は、「検索→ページ閲覧」経由でユーザーが導き出した信頼性とは性質の異なるものであるためです。

Gemini(Googleが作った生成AI)は、もしかしたらすでに、そういう評価基準をすでに導入しているかもしれません。「生成AIによる回答」に対する「ユーザーの反応」を参照元ごとに計測し、それをそのサイトのドメイン評価に割り当て(あるいは差し引き)、検索アルゴリズムに反映しているかもしれません。

というのは、グーグルはユーザーの反応をいかに正確に得るか、そしてそれを検索エンジンにフィードバックしてユーザーをいかに満足させる検索エンジンに仕上げるかに長けています。その精度をひたすら高めてきた「改善のプロ集団」です。それでGoogleは、検索エンジン市場で20年以上にわたって1位を維持し続けてきたのです。

Geminiは生成AI結果に対するユーザーの反応を感度良く集めて、生成AIの弱点である信頼性の部分を強化し、生成AIの誤回答率を競合他社よりも早く減らしていく、そして生成AIでも首位を取る。そんなシナリオは見えるのは私だけでしょうか。

「生成AIの参照元になって、かつユーザーの反応がよかった」というデータを、EEATのファイクターとして利用して、生成AIの精度を高めていくのは、私はあり得ると思っています。

そして、そうなら、「信頼性」や「質」を重視し、人が見に来たくなるような情報、そこにオリジナルの図表があって、新たな視点や独自の見解があるサイトを制作することが重要です。

記事による流入や滞在時間を意識していくことがますます重要になり、記事に「新しさ」や「深さ」、「人間味」がますます求められる時代に入っていくと言えます。それはほとんどこれまでのSEOと同じ取り組みになるでしょう。AEOはSEOであると言っていいでしょう。

以上、「生成AIでWebサイトのアクセスが激減〜サイト管理者やエンジニアはこの変化をどう捉えるべきか?」でした。

まだ判断根拠は少なく、手探りの状況ですが、生成AIの参照元になることで、ドメイン評価や検索順位が上昇し、検索経由での問い合わせ・引き合いを増やせる時代がやってきそうです。

一つでも多く生成AIの参照元になるために、新しく深い、現場ならではの情報を盛り込み、人間味あふれる記事を書いていくことがミソです。

生成AIをどううまく活かしていくかが今問われています。